|

Chichiko Papalog �u�C�ɂȂ鉺�����v�I���^�l�C�g�E�e�C�N |

�����R�A�g���G��q������

|

��1947�N(���a22)�ɏ�璭�߂������R�A�g���G ��������A�g���G�́A�قڐ����`�ɋ߂������������Ă��邪�A1916�N(�吳5)�Ɍ��Ă�ꂽ�I���W�i���̕����ƁA1924�N(�吳13)�ɒ����R�̎���A5�N�قǂ��đ��z���ꂽ�����Ƃɕ�������B�������A���a�����ɗm��Ƃ̗�ؐ�����������ƁA1929�N(���a4)�Ɍ��đ������ꂽ�����́A�����̃A�g���G�ɐڂ��������̈ꕔ�ƌ��ւ̕����݂̂ŁA�A�g���G�{�̂⑼�̕����́A�قƂ�ǎ�����̂܂܌��݂܂Ŏp����Ă����B

�܂��A���z���ꂽ���݂̌���(�@)�������ƁA���ւƌ������L���̂����E��ɑ傫�ȃA�g���G�̓�������A�����J���Ă���̂�������B(�A) �ӔN�̒����R���A�����悤�ɂ��ăA�g���G�Ƌ���(���ڎ�)�Ƃ��s���������A�����肷��~���̘L��(�B�C)�����̂܂܂��B

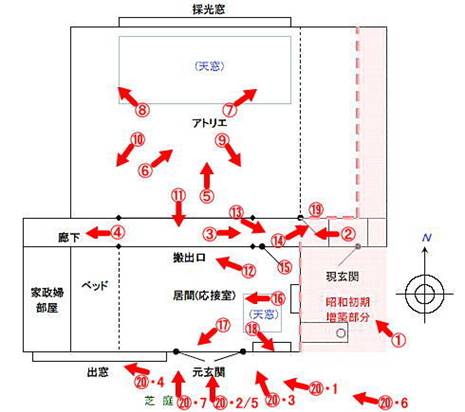

�A�g���G�ɓ���ƁA����ȍ̌������k�ʂ̎O�Ԕ��ɂ킽��Lj�ʂƁA�s�p�̌X�Ή����̓V��ɐ��Ă���B(�D�E�F�G) ����̕ǖʂɂ͍ŔӔN�A���ʒ��O�ɕ`���ꂽ�w�V��̑��x(���{������씎����)�Ɍ�����A��������u�����߂̕ǂ̉��݂��A�ӂ�����Ă͂��邪�c���Ă���B

���w�V��̑��x(1924�N�E�吳13) �̌����Ƃ͔��Α��A�A�g���G�̓쑤�̓V��߂��ɂ́A�����炭���g�p�̃L�����o�X��`�������̊G�A���邢�͉ߋ��̍�i�Ȃǂ��X�g�b�N���Ă������̂��낤�A�傫�ȓV��̒I���݂����Ă���B(�H�I) �吳����ɖa���ꂽ����̐��E�ƁA21���I�̌��݂Ƃ��A�����Ȃ蒼�������悤�Ȑ��X�������o���o����B�ڔ��w�Œߓc��Y�ɁA�����Ȃ�G�̃��f���Ƃ��ăX�J�E�g���ꂽ�G���V�F���R���A�ѐ�̓����ē�����Ȃ���A���̃A�g���G�ւƂ���Ă����̂��B

�̌����Ƃ͋t�̉掺�����ɂ́A���������˂��Ȃɂ��Ȃ��I�[�v���ŁA�L�����u�Ăċ���(���ڎ�)�̕ǂɖʂ��Ă���B���̕ǂɂ́A�c1.6m�~��3m�قǂ̑傫�ȍ�i�����ԂւƉ^�ԁA�����̔��o���������Ă���B(�J�K)

�����I�������Ă킩��ɂ����������A�g���G����A�E�����Ԃ��猩�����o���B ������̋��Ԃ֓���ɂ́A�A�g���G���o�ĘL�������ւƂ��ǂ�A���֘e�̃h�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B(�L)�@���݂̌����ʂɂ́A���a�����ɑ���ꂽ�ǂ����邪�A�w�V��̑��x�Ɍ�����A�g���G�ǖʂ̐������u���̉��݂�͂����A�����f�U�C���̏��艚�݂�����̂��ʔ����B(�M)

�L�����狏�ԂւƔ�����h�A���A�h�A����m�u����ɂ�����܂œ����̂܂܂��B(�N)

�����͉��ڎ��ƌĂꂽ����(�O)�́A��Ɋg����ѐ̒J�Ԃɖʂ��Ă��āA�����͂܂��������Ȃ�Ⴍ�A�������������ւ�S�n�悩�������낤�B���j�������������R�ɂ́A�œK�ȗ×{���������悤�Ɏv����B�ӔN�ɂ́A���̋��Ԃ̐����Ƀx�b�h�𐘂��āA�g�̂̒��q���悢�Ƃ��̓A�g���G�Ƃ̊Ԃ��������Ă����B�ߓc��Y���ՏI�ɋ삯�����̂��A���̋��Ԃɒu���ꂽ�x�b�h�������낤�B

�� �����N�͉掺�̑O�A��ɊJ�����Z�����̓�������̂������邢���ɐQ���u���āA��T����̏�ɋ炵�Ă��܂����B�K�˂ė���҂͂��̐Q��̖T�ֈ֎q�ɍ��|���Č��̂���ł����B�����N�́A���܂Ɍ��N��Ԃ��������ƁA�掺�ɓ����Đ�������邱�Ƃ�����܂��B�������A���̐��쒆�ɂ����Ă͂ǂ�Ȃɐe�����҂ł����Ă��A�掺�ɓ����Č����邱�Ƃ��D�݂܂���ł����B�l�ɉ���́A�����掺����o�āA�Q��̏�ɉ������A����̒��Âɕ����āA���X�Ɍ|�p��̂��Ƃ�A�F�l�B�̏�ɋN�������ƂȂǂ���荇���Ƃ������ŁA���Ƃɂ��̔ӔN��A�O�N�Ԃ́A�掺�ɓ����Č����邱�Ƃ��������悤�ł��B �ŁA���쒆�ȊO�̐����́A�قƂ�ǂ��̌ܔN�ԂƂ������̂͐Q�䐶���ł����āA�t�ďH�~�A�ڂɐe���݁A�S���y���܂��A�[�����R�̑J��ς����ς����������̂́A���̌\�ؗ]��̒��葼�Ȃ������̂ł��B���̊ԋ��炭�A���̒m������ɉ����ẮA�������ȊO������ďo���p���������Ƃ�����܂���ł����B(�w�ւ̒�x�ߓc��Y���) �� �ʐ^�Ɏʂ鐳�ʂ̕lj������肪�A�x�b�h�̒u����Ă����Ƃ��낾�B�Ő��ƒւ̒낪���킽����A�C�����̂������̕���(�P�Q)�̂��݂ŁA�����R��1924�N(�吳13)12��24���̃N���X�}�X�C���A�Â��ɑ��������Ƃ����B

���a�����ɁA�掺���番�����ď����������z���ꂽ�����̃h�A�́A���Ƃ��ƒ����R�̐Q���ɕt�����Ă����h�A�̂悤���B(�R) ���Ԃ̃h�A�Ƃ܂���������f�U�C���ŁA�����̂܂܂Ǝv����B�x�b�h���������̂������Ԃֈړ�����Ɠ����ɁA�Q���͎g���Ă��Ȃ������̂��낤�B ��֏o��ƁA���܂͑傫������������A���~�X��ɃA�g���G�̎��͂���芪���Ă���B(�S)�@�����R����炵�������́A�A�g���G�̌����O�ʂɎŐ����A�����A�ѐ̔������Ƃ̋��ڂɂ́A�ւ̖��A�����Ă����B���̒ւ̐��_�̂���Ɍ��������ɂ́A�ѐ̓������ɐA����ꂽ�������ɂ��Ă���̂��������B

�Z���I�����W�F���������������́A�吳�����ɂ͂����ւ����A�x���M�[����킴�킴���������Ȋ��������B�����A����ɂ��������R�q����̕��t�@�́A�̒��Ƀ|�c���Ɩڗ��A�����R�A�g���G�̐Ԃ�������ڈ�ɂ��āA�����s���N�������Ɠ`�����Ă���B �A�g���G�����̕ǂ́A���{�̓`���I�Ȏ���ɔ��n�F��n�������a�Z�̑��肾���A�O�ς͌��邩��ɃV�������A�܂�Ŗڔ��������Ɍ����Ă��Ă������������Ȃ��킢�����m�ق̕�������Ă���B�����S�O�̃A�g���G���z���A�����5�N�������̂ڂ铖���Ƃ��ẮA�ƂĂ��l�ڂ��䂭�ߏ��ł͕]���́A�n�C�J���Ń��_���Ȍ����������ɈႢ�Ȃ��B

��̋L�O�ʐ^�́A�A�g���G��̓쑤�ŎB�e���ꂽ���́B�Ő��̏�Ƀe�[�u���������o���A�r�[���Ȃǂ���ׂăp�[�e�B���J���Ă���B1924�N(�吳13)��5��27���A�����̒����R���S���Ȃ锼�N�O�ɍs��ꂽ���V��̃V���b�g�B�ߓc��Y�Ȃǂ������Ԑl�X�̔w��ɂ́A�ւ��A�����Ă���A����ɂ��̌������ɂ͔������ɐA����ꂽ�݂��Ƃȍ����ɂ��Ă���̂��悭�킩��B�N���A�ӂ��̒r���������ѐ́A���̍��̂���Ɍ��������Ɋg�����Ă����B �ʐ^�ɂ́A�����S�O�A�g���G�̒n��ł�����䉭�q(�̂��ɉ`�����쏊�В�)�̎p��������B���̉��V��́A�����S�O�̃A�g���G���������Ă���3�N��ɍs���Ă��邪�A�����ɂ������͓��N��1������Ďq�v�l�ƂƂ��ɓn�����Ă����B�����������ɍ�����������A����ɘA����āA�Ō�ƂȂ������̉��V��ɏo�Ȃ��Ă�����������Ȃ��B �����R���������A��̓쑤�ɐA����ꂽ�ւ͑傫���������A���܂ł��X�Ɣɂ��Ă���B

���w�����̃A�g���G�x(1916�N�E�吳5) ���̑����䏊�ŁA�E�̑��͉��ڎ��̂��̂��Ǝv����B |

|

Copyright © October, 2004-2006 ChinchikoPapa. All rights

reserved. |