|

Chichiko Papalog �u�C�ɂȂ�G�g�Z�g���v�I���^�l�C�g�E�e�C�N |

����A�g���G���|�����炪�u�p���e�m���|

|

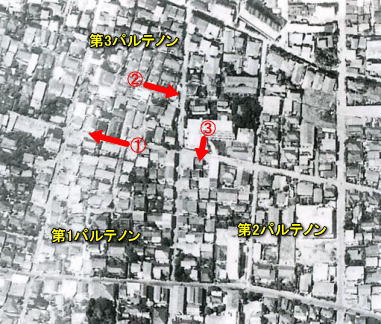

�@�����ƁE�x�c����͒r�܊E�G�́g���R�h��搉̂����w���R���u�p���e�m���x���A���l�E���F�G�Y�́w�r�܃����p���i�X�x�������Ă���B �@�@�@�@�@�r�ܕ��i �@�@�r�܃����p���i�X�ɖ邪���� �@�@�w���A�������A�|�p�Ƃ� �@�@�X�ɏo�Ă��� �@�@�ޏ��̂��߂� �@�@�_�o������ �@�@���܂�@�������Ȃ� �@�@�ׂ����Ȃ� �@�@�݂荇���̐_�o�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�w�r�܃����p���i�X�x���F�G�Y���) �@�����炪�u�p���e�m���́A1936�N(���a11)���猚�݂��n�܂�A1940�N(���a15)�ɑ�3�p���e�m���܂ł̑S�̂����������B���Ƃ��ƒᎼ�n�т������Ƃ�����A���������邽�߂ɐΒY�K���������Ė��ߗ��āA���̏�ɐQ���t���̃A�g���G�����X�ƌ��Ă��Ă������B�A�g���G�������݂����n��E�����Z���́A�Ⴂ����č��֓n���Đ������A�A���セ�̎��������Ƃɂ����炪�u�p���e�m��(����A�g���G��)���݂���悵���̂��Ƃ����B �@�����A�A�g���G1��������200�`400�~�Ō��݂��A13�`18�~���炢�܂ł̉ƒ���ݒ肵���B���Ȃ芄��̂������������A�����͂��J�l�ɂ��Ȃ�̗]�T���������炵���A�ƒ��������Ȃ��Z�l�ɑ��Ă͋�����藧�Ă������A�e�g�ɂȂ��Ďd���Ȃǂ𐢘b�����Ă����Ƃ����B������A�����ɏZ�|�p�Ƃ����͑�Ƃɂ��Ĉ��������l�����Ȃ��B �@���̋ʐ^�́A��シ���ɕČR�ɂ���ĎB��ꂽ1947�N(���a22)�̂����炪�u�p���e�m���̑S�e�B��P�̔�Q�͂܂���������ꂸ�A�A�g���G�Z����R�ƕ���ł���̂�������B

�܂��A���̋ʐ^��1964�N(���a39)�ɎB��ꂽ���́B�A�g���G�Z��͂��Ȃ����A��ʂ̏Z��n�����i�s���Ă���̂��킩��B1980�N�㔼�܂ŁA���낤���ăA�g���G�Z��c���Ă������A90�N��܂łɂ͂قƂ�ǂ��ׂĂ����đւ���ꂽ�B

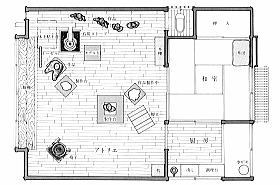

�@�Ɠ��̊Ԏ��́A�L���A�g���G��3��4�����̐Q�����t�����Ă��郌�C�A�E�g����ʓI�������B(����)�@�g�C���͕t���Ă����������͂Ȃ��A�H�n�ɐݒu���ꂽ�������玺���̐����߂����^�Ԃ̂�1���̎n�܂肾�����B�A�g���G�ɂ͐ΒY�X�g�[�u���ݒu���ꂽ���A�Q���ɂ͒g�[�͂Ȃ��ꍇ�����������悤���B���ւ͏�����ƌ��p�̉Ƃ������A�ł�����������i����o����ɂ́A�A�g���G�̍L�������玝���o����邱�Ƃ����������B(�E���ʐ^/1948�N�B�e)

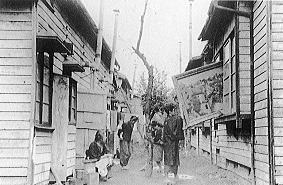

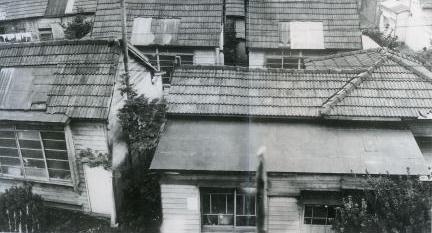

�@�����A�������̌|�p�Ƃ������Z�݂Â��A����ɕ���s���Ă����B���̍��ʐ^�́A1953�N(���a28)����ɊJ����Ă����u�p���e�m����N���b�L�[������v�̗l�q�B���f�����ق��ẮA��Ƃ̗��������f�b�T���ɗ��ł����B�ʐ^�E�́A1984�N(���a59)����̂����炪�u�p���e�m���̃A�g���G�Z��B���̂���܂ł́A���낤���ē����̌������c���Ă������A90�N��ɓ���O�ɂ͂��ׂĂ̌��������ꂽ�B

�@�����炪�u�p���e�m�����͂��߁A������ӂ̃A�g���G���ɏW������Ƃ⒤���Ƃ͖c��Ȑ��ɂ���ԁB���̈ꕔ���Љ��ƁA�͌��A���c�����A���F�A���\��A����M�F�A��X����j�A�����ܘY�A����P�A�ٌc��A�͌��C���A�����O�Y�A�叼�����A�쌩�R�����A��������Y�A�Έ䐸�O�A����߁A�V�����A�揼�ށA���c�R�I�q�A�ԏ�(�ۖ�)�r�A���i�h�g�A��ؐV�v�A�ۖ؈ʗ��A��������A�a�c���u����ȂǁB �@�܂��A���l�ł͏��F�G�Y�A�����V�g�A�R�V�����A������p�A�ԉ�����A�e�n�F��Y�A��]���Y�Ȃǂ��A�A�g���G���Ɋ��Y���悤�ɏZ��ł����B ���Q�l���� �w�L���旧���y�����ٓW�������x

(1999�N2��������) �w�L���拽�y�����ُ�ݓW�}�^�x �L���拳��ψ��� (2001�N��) �w�킽���̖L���I�s�x ���F (1990�N8���`1991�N1��) �w�킽���̖L���I�s�x �i���

(1986�N4��) �w�w���ߖT�߂���x �ڔ��w���L��

(1990�N) |

||||||

|

Copyright © October, 2004-2005 ChinchikoPapa. All rights

reserved. |